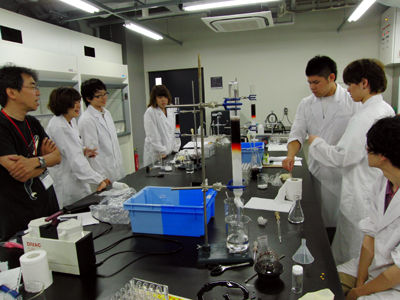

先週の2年実験の様子を画像でご紹介します。

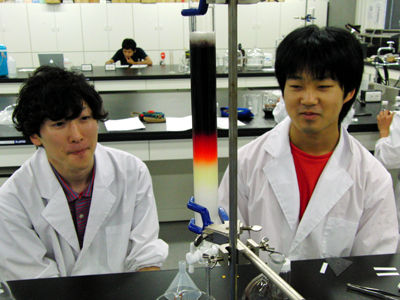

こちらはナノ実験。シリカゲルクロマトグラフィーで、自分たちで合成した色素化合物を精製しているところです。

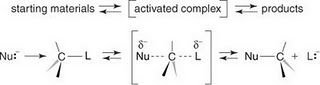

カラム(ガラス製の筒)の中には、シリカゲルが充填されています。ちょっと化学的な話になってしまいますが、シリカゲルの表面にはヒドロキシ基(-OH)という枝のようなものが生えています。ヒドロキシ基(-OH)は構造が水(H-O-H, エイチツーオーですね)に似ていることもあって、少し水に近い性質をもっています(親水性といいます)。そこで、複数の物質からなる混合物がこのカラムを上から下に流れていく際、水に馴染みやすい物質はシリカゲルとも良く馴染み「なかなか下に落ちてこない」、また、水に馴染まない物質(疎水性の物質)はシリカゲルとも馴染まないので「早く下に落ちてくる」という具合に分離されていきます。

(高校生で化学を選択されている方は、水素結合を形成しやすいかどうかという観点から分離の原理を考えてみて下さいね。)

これはきれいに分離できていますね。シリカゲル充填や試料導入の操作が良かったのでしょう。

下はバイオ実験の様子です。画像のみ掲載しておきます。

前期期間も残りわずか。実験のレポート作成や前期末試験をクリアすれば、学生さんたちは夏休みです。下宿生の多くはご実家に帰省されて、リフレッシュされることでしょう。また、アルバイトや旅行で予定が詰まっている方もいることでしょう。

よく誤解されるのは「大学の先生って、夏休みは休みなんでしょ?」ということ。

とんでもありません。授業こそありませんが、研究室での研究活動は走り続けていますし、高校生や高校の先生対象の実験講義や模擬講義などもあり、普段にも増して忙しいくらいなんですよ。