前回のブログでは、DNAの形の美しさと、この形のおかげで遺伝が可能になることをお話ししました。

それでは、DNAはなぜ螺旋(らせん)状の形になるのでしょうか。あるいは、螺旋でなければならない合理的な理由があるのでしょうか。さらに、化学的な立場で考えると、DNAにはもう1つ大きな疑問があります。それは螺旋がマイナスイオンの鎖によってつくられるということです。どうしてマイナスイオンどうしが絡み合うことができるのか、しかも螺旋状に。とても不思議な現象です。最近の研究でわかってきたのは、螺旋になるにはマイナスであることが重要だということです。これは化学的な理屈になります。こうした螺旋構造になるための理論的な(化学的な)裏付けを利用すれば、DNAの形を人工的に変えたり、人工DNAを開発することも可能になります。

DNAのまわりには沢山の水がまとわりついています。この水がなければDNAは螺旋になることができません。生命体にとって水が不可欠である理由をここでも見つけることができます。ペットボトルの水と比べると、細胞に含まれる水は特殊な性質を持っています。この水の役割を調べることで、細胞にあるDNAの性質やはたらきを明らかにする試みも行っています。また、DNAの兄弟分にあたるRNAという物質にも注目しています。RNAはいろんな形になることができ、なかには化学反応を行うものもあります。DNAとRNAの隠された動作原理を明らかにし、遺伝の仕組みを分子レベルで理解することで、医療や産業分野への利用に役立つ情報を提供したり、生命システムがもつ仕組みを利用した有用な人工分子を開発できればと考えています。

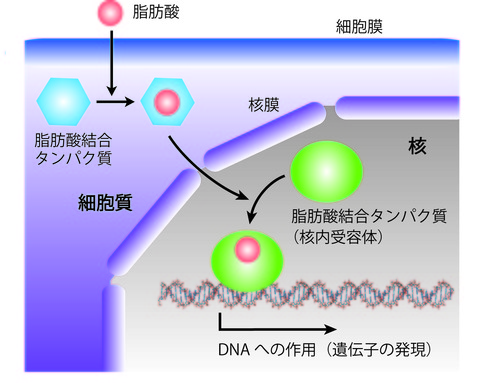

私の研究室ではもう1つ、最近になって始めたことがあります。タンパク質を使った研究です。多くの先生の協力によって、ようやく研究を始める環境が整いました。いま注目しているのは、脂肪酸を取り込むタンパク質です。脂肪酸は生活習慣病のリスクと関係すると同時に、健康にも不可欠な物質であり、化粧品や機能性食品などに利用されています。リノール酸やDHAはその代表的なものです。脂肪酸のなかには、DNAに影響して細胞のはたらきを変えてしまうものもあります。体内に取り込まれた脂肪酸を細胞のなかに運び、そしてDNAに作用させる手助けをしているのが脂肪酸結合タンパク質です。細胞の内部は水がとても多い環境です。このため、脂肪酸のような水に溶けにくい脂肪酸は、タンパク質に取り込まれることで細胞に馴染むようになります。どのような脂肪酸がタンパク質に取り込まれやすいのか、どうやってDNAに作用するのかなど、まだわかっていないことばかりです。細胞内部での脂肪酸輸送システムを解明し、その原理に基づいて脂肪酸の取り込みをコントロールできるようになれば、糖尿病、高血圧、脂質代謝異常などの生活習慣病を改善する方法の開発につながると期待されます。

細胞で行われる脂肪酸の輸送。脂肪酸がもつ情報は脂肪酸結合タンパク質によって核のDNAに伝えられる。

これらの研究を通して、新しいテクノロジー開発に利用できる情報を提供するとともに、教科書に載るような研究成果が得られれば嬉しく思います。先端科学を支える基礎研究は、大学ならではの研究課題と言えます。学生には、研究を通して生命現象の面白さと奥深さを知ってもらい、そして実験データを論理的に考えたり、議論できる力を身につけてもらいたいと思っています。