前回の宿根バーベナの記事で「ハナミズキの木の根元に、白、ピンク、紫のバーベナが寄せ植えに」と書きましたが、よく見ると、これハナミズキではありませんね。

ハナミズキにとってもよく似ているのですが、「実」ではっきりと区別することができます。

さて、この木は何でしょう?

(答えを確かめたい方は、今回のバーベナや前回のオトギリソウなど、植物関係の記事の担当ライター:村嶋先生まで。学外の方は、夏期オープンキャンパス(8/6,7)の個別相談ブースで村嶋先生を見つけることができます!)

ポートアイランドキャンパスの中にはいろいろな植物が植えられています。少し前に紹介した「オトギリソウ」の花はそろそろ終わりのシーズンですが、これからしばらくは宿根バーベナの色とりどりの花が楽しめます。

バーベナは春から秋まで花を長く楽しめるため、庭などにもよく植えられていますね。

このキャンパスでは、ハナミズキの木の根元に、白、ピンク、紫のバーベナが寄せ植えにされているのですが、アサガオやパンジーのように花の色が掛け合わされて混じることが少ないようで、3年目の今年も、それぞれの色の花を咲かせています。

これはたぶん、種をつけない宿根草の特徴で、同じ株からは毎年同じ色の花が咲くのだと思います。

一つ一つの花もきれいですが、色の違う花がたくさん集まっているのもまたとてもきれいです。

FIRSTのマイラボでは、いろんな個性、いろんな学年の学生さんが集まっていますが、それぞれの個性を大事にして、個人でも、集団でも輝くよう努力してほしいと思っています。なにしろ、バーベナの花言葉には「勤勉」「一致協力」といったものもありますから・・・。

今週の1年生の実験風景を紹介します。

(クロマトグラフィーに使用する展開液を調製中。極性の高い溶媒と低い溶媒を適切な比率で混合して、試料分子が適度に展開されるようにします。溶媒をはかりとる量にばらつきがあると、再現性の高い実験ができません。地味ですが、大切な操作です。)

)

)

(試料の酢酸臭が鼻にツンときている二人。いろいろと経験を積めば、酢酸臭はまだ「良いにおい」に分類される方だということがわかるでしょう。)

(最後に ・・・ 腰の低い謙虚な姿勢の学生。ではなくて、ギックリ腰だそう。実験系の学部では体も大切です。)

8月6日(土)7日(日)の2日間、夏期オープンキャンパスを開催します。(なお、2日間の内容は同じです。)

今日はそのイベントの中から、ミニDNA講座『遺伝子暗号の謎を解け』についてご案内します。

以前の記事「巨大DNAに隠された謎」でもご紹介しましたが、ポートアイランドキャンパスには、2010年3月8日から2010年10月20日までの間、ギネスに世界一と認定されていた巨大DNAモデルがあります。

DNAが遺伝情報を担っているとか、生命の設計図である、とかいうことはみなさん聞かれたことがあると思います。では、もっと具体的に「何か?」というと、最もよく知られている働きは、タンパク質の設計図となっているということですね。タンパク質はアミノ酸がつながったポリマーで、酵素や抗体などの例に見られるように、重要な生命現象を支えています。

では、どのように設計図として機能しているかというと、、、

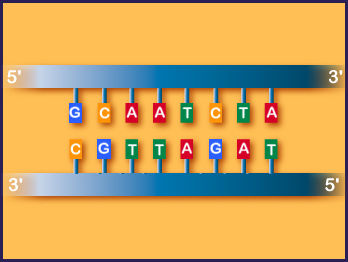

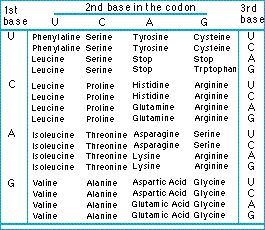

DNAは糖とリン酸と塩基、という3つの部分から構成されており、リン酸の部分がつながってポリマーとなっています。塩基にはアデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の4種類があり、この塩基の並び方、具体的に言うと、3つの塩基の組み合わせが1組となって、1つのアミノ酸を指定する暗号のようになっています。例えば、GCAという組み合わせなら、アラニン(Alanine)という具合です。このように、3つの塩基の組み合わせが並ぶことによって、アミノ酸の並び方、つまりタンパク質の構造の設計図として機能しているわけです。

このような内容はオープンキャンパス当日にあらためて説明いたします。

さて、アミノ酸はアルファベット1文字で表記することができますので(例えばアラニンはA)、アミノ酸の並び方によっては、英単語のように読めることもあります。ポートアイランドキャンパスのDNAモデルは、まさにアミノ酸の並びが英単語として読めるように、塩基の並び方が工夫されているんですね。で、オープンキャンパスでは、その英単語を解読してもらおう、というわけです。

(当日は図をたっぷり使って、もっとわかりやすく説明します。)

どうせDNAモデルをつくるなら、塩基の並び方を工夫して、英単語を暗号として忍ばせておこう 。。。遊び心に溢れる、実に楽しいアイデアでしょ?

アイデアを出したのは、こちらの先生。

昼食はほぼ毎日、いなり寿司とカレーうどんとコーラ。先生の名前を取って、川上セットと呼ばれています。オープンキャンパスにご来場の際は、ぜひ川上セットもお試し下さい。

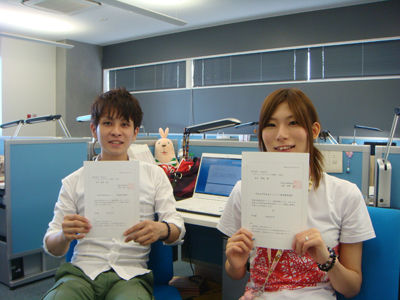

この度、2011年度「甲南大学同窓会チャレンジ基金」に、FIRSTの3回生の高木琴味さんと同じく3回生の中川雄市君が採択されました。

(左:中川雄市君、右:高木琴味さん)

甲南大学同窓会チャレンジ基金は、甲南大学同窓会費を基金として、本学の個性尊重の建学精神に鑑み、学芸・文化・スポーツなど社会の様々の分野で、自らの得意とする知識や技術を生かし活躍すると共に一層の向上を志す前途有為な人材を育成することを目的として設けられました。

甲南大学の2年次以上に在学する同窓会の学生会員または甲南大学を卒業した大学院生で、不断の努力によって一層の能力向上を目指し、次の(1)から(7)までのいずれかの条件を満たすものが申請することができます。

(1)甲南大学の自治会活動を熱心に行う者

(2)甲南大学の課外活動を熱心に行う者

(3)学内外を問わず、社会の発展に貢献できる者

(4)甲南大学在学中に全国大会またはこれに準ずる大会に出場した者

(5)自らの得意とする知識や技術を生かし、各種大会やイベントにおいて活躍する者

(6)明確な研究テーマを持ち甲南大学大学院に進学を予定する者

(7)留学を希望する者

二人は、大学院に進学を予定しており、現在取り組んでいる学生実験のテーマで学会発表をすることを目標に、本チャレンジ基金に申請し、採択されたそうです。

研究者にとってチャレンジすることはとても大事なこと。

この高い志のまま、今後も頑張ってくださいね!