至らない点もあったかと思いますが、もし、ナノやバイオに少しでも関心を持って頂けたとしたら、また、公開内容やイベントを楽しんでいただけたとしたら、これに勝る幸せはありません。

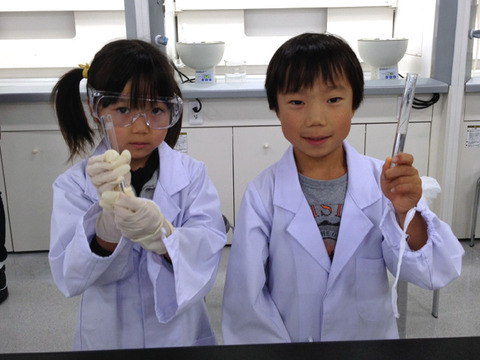

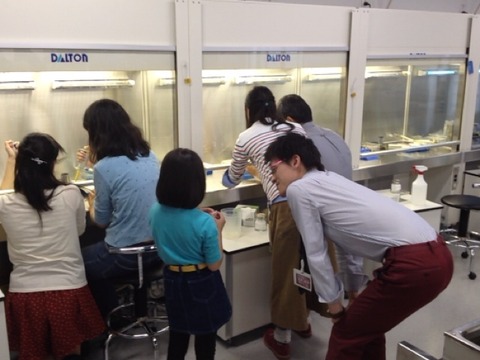

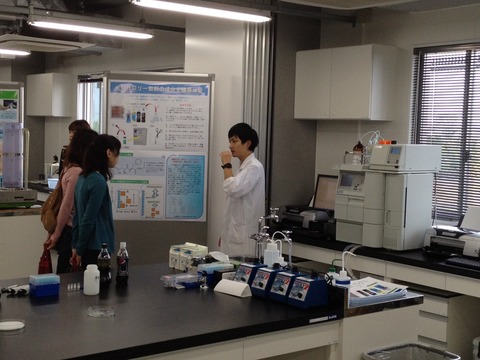

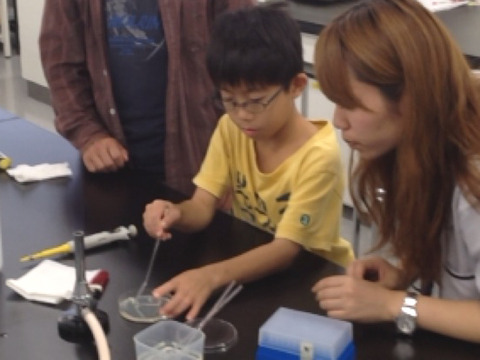

前回の「実験体験教室」の紹介に引き続き、「研究展示」「模擬講義」「DNAカードゲーム」「PCで描く!分子構造の携帯待受画像」の模様を画像で紹介させていただきます。

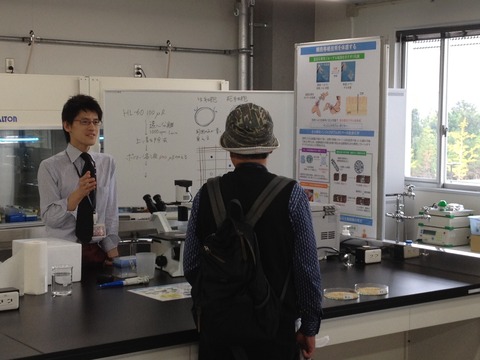

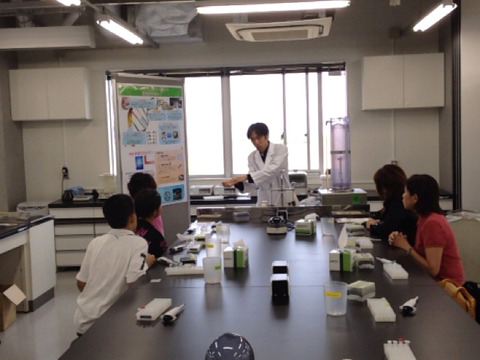

(模擬講義:「アルツハイマー病、早期診断で快適な生活を」。やはり、今回のイベントには、医療に関心をお持ちのご来場者が多いようでした。)

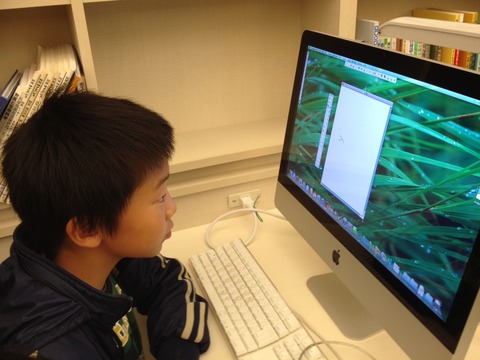

(描いていただいた分子構造は、三次元に変換し、くるくる回転させて、その動画(アニメGIF)を携帯電話に送信させていただきました。携帯電話の壁紙が、自分が描いた分子構造だなんて、ちょっと他にはいらっしゃいませんよ。)

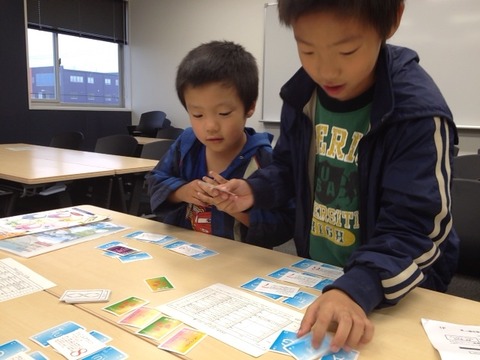

(対戦! DNAカードゲーム: DNAの組み合わせによってアミノ酸を合成してポイントを稼ぐカードゲーム。幼稚園児から大人まで、多くの皆さんにお楽しみいただきました。小さなお子さんは、遺伝子異常カードの出現に「ちょっと怖そう」。)

このように理科が”超”大好きな小学生から、初めて理科実験に触れる小学生、さらには、理科とは無縁、あるいは遠ざかって久しいという大人の方まで、多くの方々にさらに楽しんでいただけるよう、来年に向けて計画・準備を進めて参ります。

来年、またのご来場をお待ちしています。