8月6日(土)7日(日)の2日間、夏期オープンキャンパスを開催します(2日間の内容は同じです)。このブログでも紹介しているポートアイランドキャンパスを直接ご覧になるチャンスです。また、下のようにさまざまなイベントも用意しております。ぜひお越し下さい。

1.学部説明

教員がFIRSTの学びや研究の内容・特徴について説明します。

2.在校生による学部紹介

在校生が学生生活についてご紹介します。

3.入試対策講座

過去問(理科)の解説をもとに、傾向と対策をお話します。

4.キャンパスツアー

マイラボなどの教育設備や最先端の研究設備をご紹介します。

5.在校生による研究紹介ブース

3年生が現在行っている研究内容を発表いたします。

6.個別相談ブース

入試のこと、学習のこと、研究のこと、何でも聞いてみよう。

7.ミニDNA講座「遺伝子暗号の謎を解け」

簡単な生物学の勉強の後、キャンパスのシンボル・巨大DNAモデルに隠された

暗号を解読しよう。

8.実験体験講座(生物学編)

細胞を見る! 自分の細胞を染色して核やミトコンドリアを見てみよう。

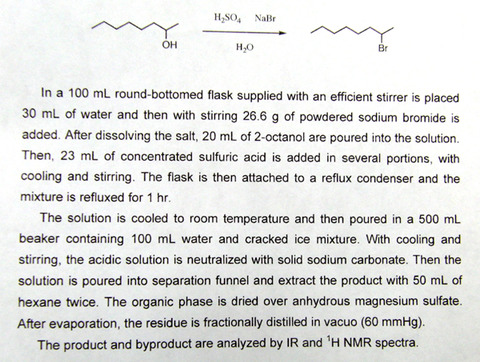

9.実験体験講座(化学編)

化学反応を見る! 化学発光を利用して玄米の鮮度を測定してみよう。

各イベントの詳細やタイムスケジュールは、このブログでも順に紹介していきます。

(まとめた情報はホームページにも掲載する予定です。)

なお、上記はポートアイランドキャンパスのイベント内容です。岡本キャンパスでのFIRSTに関するイベントは「学部説明」「入試制度説明」「個別相談ブース」「8学部合同講義」の予定です。