今週の2年生の実験(バイオ分野以外)の様子を、画像で紹介します。

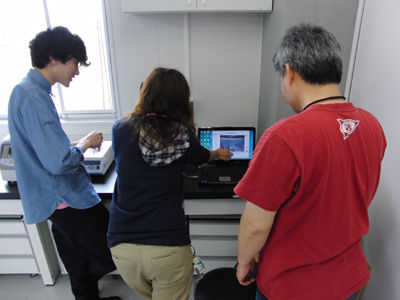

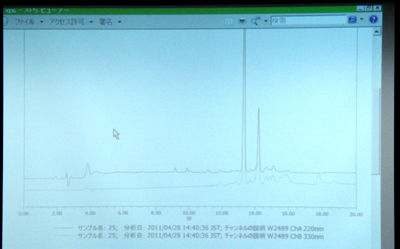

《 ナノバイオ実験 》

(設計した通りのペプチドがきちんと合成されているかを確認している学生たち。指導教員からデータの解釈の仕方を習い、結果に一喜一憂。)

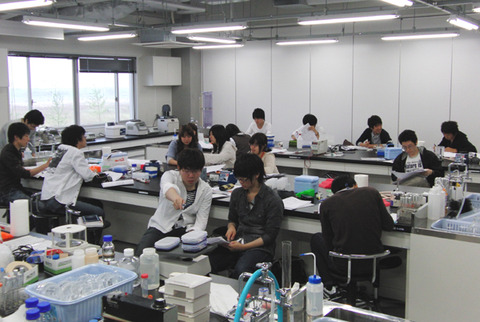

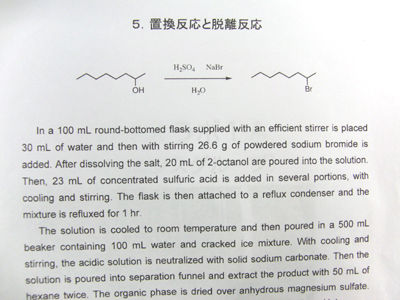

《 ナノ実験 》

(将来、英語で論文を読み書きするので、今のうちから科学英語に慣れるよう、有機合成の実験テキストは英語にしてあります。)

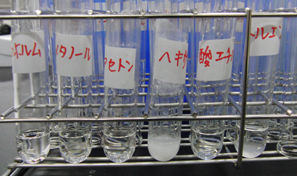

(反応後の溶液を中和。炭酸水素ナトリウムを一度に入れすぎて、溢れそうな泡に少し慌てています。僕も学生時代はよく溢れさせました。)

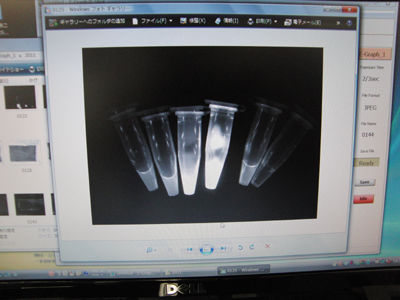

(核磁気共鳴分光装置(NMR)を使って、合成された化合物の構造を確認。)

(NMRは極めて高価で、かつ、壊さないよう取り扱いに注意が必要な装置ですが、将来、化学系の研究をするためには欠かせない重要な装置なので、2年生の段階から使ってもらっています。おそらく2年生が自分でNMR測定を行える大学は他にないのではないでしょうか。ちなみに、左奥の銀色のタンクの中には、液体ヘリウムで冷却された超伝導磁石が入っています。)