大学では前期/後期の2期制になっているところがほとんどだと思いますが、FIRSTでは、専門科目については4期制(A, B, C, D)で授業と定期試験を実施しています。

来週はいよいよA期の試験期間をむかえます。

1年生にとってははじめての定期試験。高校までは、学校の中間試験や期末試験で「落ちる」ことはなかったでしょうから、おそらく、はじめての「落ちるかもしれない(単位が取れないかもしれない)」試験ということになるでしょう。

不安が渦巻いている人は大丈夫。不安を払拭するべく熱心に勉強しているはずです。まあ何とかなるやろタイプの人は要注意。もし、何事も経験、落ちたら落ちたときのこと、と開き直っている人がいたら、それは危険です。大学の試験は甘くありません。そういう人は本当に落ちます。

一つ落としたからといって直ちに留年するわけではありませんが、2年次以降の履修に影響してきます。つまり、取りこぼした科目の再履修の影響で、2年次以降の時間割が「何を学びたいか」ではなく「どれなら時間割上、重ならずに取れるか」で決まってくるという寂しい時間割になってしまう可能性があるのです。本当に学びたい分野を学べるよう、しっかり単位を取っていってほしいですね。

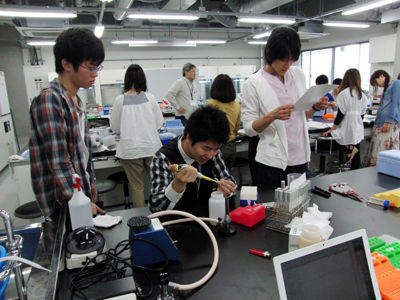

画像は、「不安が渦巻いている」タイプの学生さんでしょうか。科目担当の甲元先生の研究室に押し掛けて(?) 勉強中です。先生は熱心さに半分感心しながらも「君、勉強より チョコ食べるのに熱心やなあ・・・」。

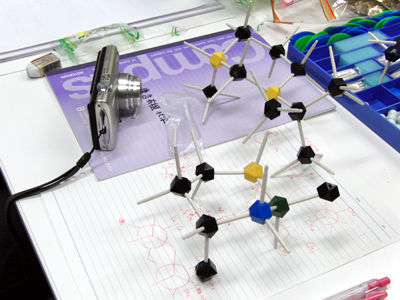

分子の立体構造に関する勉強。デジカメで分子模型を撮影して、後で復習に使うのだそうです。ナイスアイデアですね。