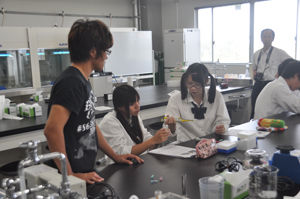

8月4日(木)は、岡山県立総社高校の生徒さんがポートアイランドキャンパスにやってきて実験講義を受講されました。理系の2年生を中心に1年生、3年生の希望者も参加し、「遺伝子から犯人を特定する技術とそのしくみ

」という遺伝子鑑定の実験を行いました。

遺伝子を取り扱う実験では、1mLの1000分の1である1μLという極微量を計り取らねばなりません。日頃使い慣れないマイクロピペットをTAの指導の下、練習して、いざ実践。

8月4日(木)は、岡山県立総社高校の生徒さんがポートアイランドキャンパスにやってきて実験講義を受講されました。理系の2年生を中心に1年生、3年生の希望者も参加し、「遺伝子から犯人を特定する技術とそのしくみ

」という遺伝子鑑定の実験を行いました。

遺伝子を取り扱う実験では、1mLの1000分の1である1μLという極微量を計り取らねばなりません。日頃使い慣れないマイクロピペットをTAの指導の下、練習して、いざ実践。

グルメブログに衣替えするわけではありませんが、今日の内容はグルメブログ風です。

夏休み期間中は、授業がないため、1-3年生の姿はぐっと少なくなります(中にはマイラボで勉強している学生や、研究室で研究補助のアルバイトをしている学生もいますが)。教職員や大学院生はいるのですが、オープンしても利用者数があまりに少ないということでカフェテリアが閉まっているのです。外食(?)するよりほかありません。

というわけで、サイエンス島のグルメ研究者たち(?)と題して今回紹介するのは「中国酒家 華苑」さん。ポートライナーの「みなとじま」駅と「市民広場」駅のあいだにあります。ランチバイキングが980円というリーズナブルプライスで、品数も味も大満足。からあげや海鮮ものだけでなく、野菜の種類が豊富なのがうれしいです。点心、焼きそば、炒飯に、デザートもあります。

前回、「企業が大学生に求める能力」を身につけるために、FIRSTでは「研究で学ぶ」ということを書きました。

FIRSTでは「研究で学ぶ」ために、次のような準備をしています。

このように、通常は4年生や大学院生になってから取り組む「研究」を、早くから意識付けや教育に取り入れているのがFIRSTの特徴です。

もちろん「研究で学ぶ」理由の一つは、FIRSTの役割、つまり設置の目的が、ナノやバイオなどの先進テクノロジーに取り組む自立した研究者を養成することだからです。

しかし、前回から書いているように、研究者を目指さない人にとっては、研究は決して無意味なものではありません。研究者以外の進路を目指す人にとっても、「研究」は最も優れた教育コンテンツだといえます。それは、研究を行うことによって、学生たちが社会に出たときに必要とされる力をホールパッケージとして養うことができるからです。

ホールパッケージ(whole package)という言葉が大学教育に使われる言葉かどうかはわかりませんが、「すべてが揃っているセット」というような意味で、例えば、歌手のオーディションで 審査員にYou have the whole package ! と言われたら、ルックスも歌唱力もダンスもショーマンシップも全部揃っている! というような意味になります。

では、研究で培われる「能力のホールパッケージ」とはどのようなものでしょうか?

長くなりましたので、次回、研究で養える力について、企業が大学生に求める力と対応させながら書いていきたいと思います。

みなさん、長い時間を過ごすマイラボですから、癒し系グッズを置いている学生さんも多いですね。特に試験期間中など、心が折れそうになったときには大いに癒し系グッズのお世話になっていることでしょう。

究極の癒しといえば、やはり緑でしょうか。こちらの学生さんはプチトマトを栽培中。名前はポポティだそうです。名前をつけてしまっては食べにくい気もしますが、早く実を育てて、リコピン効果で夏を乗り切って下さい。

え? トマトに含まれているのはリコペンじゃないかって?

どちらも正解でしょうね。綴りはlycopeneですから、実際の読み方に近いのはリコピン、いやライコピンかな。

高校生の方は、こういった「化合物の読み方」が大変ややこしいという話を、授業で聞かれたことがありませんか?

Alkane は教科書ではアルカンと書かれていますが、実際の発音はアルケインが近いですよね。

Alkene は教科書ではアルケンですが、実際の発音はアルキンが近い。

Alkyne は教科書ではアルキンですが、こちらの発音はアルカイン。

将来、留学したときに、alkaneをアルカンと発音すると、”alkyne?” と誤解されて困ることになるかもしれません。

これ以外にも「えっ? そんなふうに呼ぶの?」と驚かされる用語はたくさんありますが、通じない化合物名の代表例はアセトニトリルとエーテルではないでしょうか?

CH3CN acetonitrile アセトニトリル → アスィトナイトラル

ROR’ ether エーテル → イーサ

いくら「エーテル!」と連呼しても、「ん? エステルでしょ?」と言われてしまいます。

それから、ちょっと変わったところでは、decyl デシル。ブログ編集者の留学先(ロサンゼルスの数十km南)では、デクル、と呼ばれていたんですが、これは他の場所ではまったく聞きません。南カリフォルニアの方言なのかなあ?

その記事に掲載したアンケートの回答結果をみると、重視されているのは「行動力・実行力」「バイタリティ・熱意」「協調性」、さらに「論理的思考力」「物事に対する理解力」「常識・マナー」「幅広い一般教養」「プレゼン能力・表現力」「我慢強さ」と続いていました。

では、これらの能力や姿勢は、授業を通じて身につけることができるのでしょうか?

もし「授業とはまったく関係ない」と思っている学生さんがいれば、その学生さんは「アルバイトや部活の経験の方が、社会に出てから役に立つ」と考えてしまい、大学での学びよりもアルバイトや部活を重視して、さらには、授業やゼミが、就業力・社会人力を身につけたり就職活動を行ったりするのに邪魔なものとさえ考えてしまうかもしれません。

実際に、(FIRSTにはまだ4年生はいませんので、前任地での経験談になりますが)4年生になって、ゼミや演習といった学業よりも、就職活動にばかり一生懸命になって、苦戦をする学生さんは少なくありません。早く就職を決めたい、そのためには多くの会社をまわりたい、と焦る気持ちはわかるのですが、私たちから見れば、「力」をつけないで就職を決めたいといっても、「そりゃ苦戦して当然」ということになります。

スポーツで言えば、練習をせずに、試合に出たい・活躍したい、そのためにはたくさんの試合にエントリーしたいから練習する時間は取れない、と言っているような状態でしょうか。 悪循環ですよね。

そうは言っても、授業、特に講義だけで、上に挙げた「企業が求める力」が身に付くとは想像しにくいかもしれません。では、どうすれば授業を通じて、企業が求める能力を身につけることができるのか?

FIRSTの用意した答えは、学びの中心に「研究」を位置づけることです。「行動力・実行力」「バイタリティ・熱意」「協調性」「論理的思考力」「物事に対する理解力」「常識・マナー」「幅広い一般教養」「プレゼン能力・表現力」「我慢強さ」・・・ これらはすべて研究を通じて身につけることができる、あるいは、研究を行う際に発揮することが求められる類のものです。つまり、研究の力を身につけることは、研究者になるためだけではなく、広く社会人としての力を身につけるために役立つものなんですね。

そこでFIRSTでは「研究で学ぶ」を学部の特徴の一つにしています。

次回は「研究で学ぶ」の中身について書きたいと思います。