FIRSTの一番のおすすめポイントは「マイラボ」です。

それについては、以前にその誕生のお話について紹介したことがありました。

このマイラボには、一言では表せない我々教員の思いがたくさん詰め込まれています。

今回は、その1つ(動線と設計)についてご紹介したいと思います。

理系として大学に入学すると、「将来、自分はどんな研究をするのかなぁ~♪」と夢膨らませた人も多くいるのではないかと思います。実際、私たちもそうでした。

ただし、大学入学直後には一般教養の講義がほとんどで、専門科目も少なければ、研究室で最先端の研究をしている教授の先生方をみることもほとんどない環境におかれていました。そのため、研究ってどこでどんなことをしているのかすら想像だにできなかったことを覚えています。

というのも、当時の大学は教養課程と専門課程に分かれており、講義を受ける講義棟と教授の先生方が研究を行っている研究棟は、全く違うところに建てられていました。また、教養課程を教える先生と専門課程を教える先生が別の先生であることも多かったと思います。そのため、研究室に配属される4年生になるまで教授の先生方の研究を知ることはありませんでした。「もっと早く知っていればあの授業を真面目に受けていたのに・・・」、「あの学生実験をちゃんとやってればよかった・・・」と配属された後に後悔したことも何度かあります。将来、何をするのか知らなかったがためにきちんと勉強できなかった、そんなことはできるだけなくそう! 研究を知っていた方が勉強のモチベーションも上がるはず! そんな思い(願い)も、教員による話し合いでは多く話し合われました。

その思いをどう具現化するのか、動線や設計などいろいろと話し合いできあがったのがこのマイラボです。

これは、マイラボから見える教員の研究室がある研究ゾーンへの廊下です。

マイラボから数メートルの距離に教員の研究室があり、何か知りたいこと、聞きたいことがあればすぐにでも行ける環境にあります。(学生曰く、数秒で行ける、確かに手前の教員の研究室には5秒もあれば行けるかも知れません)

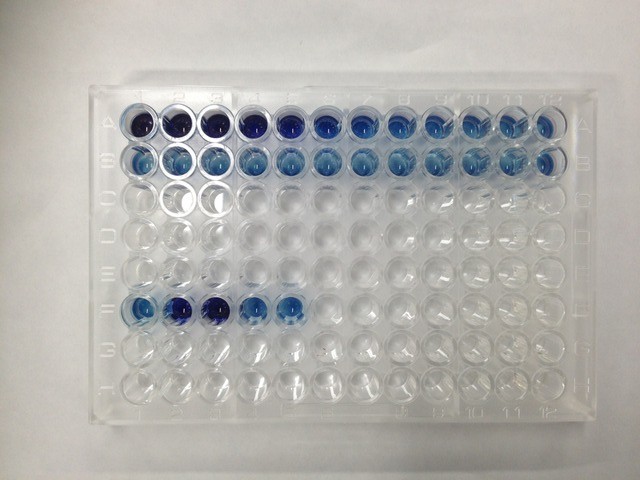

また、これはマイラボの席から見える「フロアのグループ測定室」の風景です。

廊下の先には各教員の研究室があるのですが、マイラボに一番近いところにはフロア共通のグループ測定室があり、その壁はガラス張りとなっています。マイラボに座っていると、グループ測定室の中で行われている研究が自然と目に飛び込んできます。FIRSTでは、1年生から一人ひとりに席があるので、ガラス張りの測定室の中で行われている研究のシーンがいつでも目に飛び込む環境になっています。「研究室に入った先輩たちは何やら高そうな機械を使って研究をしているんだぁ・・・。あれっ、そういえばこの前の学生実験で、あの機械使ったような・・・ もっときちんと使い方を学んどかないといけないじゃないか!」なんてことも考えるかも知れません。

当然、教授の先生たちがどんな研究をしているか、直接、研究室に聞きに行くこともできたりします。私たちが学生時代には考えられなかったシステムがうまく具現化できたのではないかと思います。

いろいろなことを早いうちに知ることができれば、視野も広がりますし、学びたいことも明確になっていきます。夢を抱いて入学してきた学生さんたちには、多くのことを学んでもらって、将来、優れた研究者として活躍してもらいたいですね。

そんな夢もマイラボには詰められているんです。今日は、その一端をご紹介いたしました。